一、单项选择题(共25道题,每道题2.0分。)

正确答案:B

解析:解析:根据种子外面有无果皮包被,子植物可分为裸子植物和被子植物两大类。被子植物的种子外面有果皮包被,能形成果实;裸子植物的种子外面无果皮包被,是裸露的,能形成果实。红豆杉的种子外的假种皮不是果皮,种子裸露,属于裸子植物。裸子植物和被子植物都是以种子进行繁殖的,蕨类植物和苔藓植物以孢子进行繁殖。

正确答案:A

解析:解析:多数鸟类营飞行生活,其结构特征总是与其生活方式相适应的,主要包括:前肢特化为翼,适于飞行;身体呈流线型,可以减少飞行时的阻力;体内有气囊,辅助肺完成双重呼吸,可以供给充足的氧气;有的骨中空,有的骨愈合,直肠很短,能减轻体重;胸肌发达,利于牵动两翼完成飞行动作。A项是鸟类可以离开水环境而适应陆地生活的特征,B、C、D三项都属于鸟类适应飞行生活的特点。故本题选A。

正确答案:D

解析:解析:鸟的繁殖行为包括占区、求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵和育雏等行为。“须臾十来往,犹恐巢中饥。辛勤三十日,母瘦雏渐肥”描述的是母鸟哺育雏鸟的现象,属于育雏行为。“儿处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”描述的是家燕在屋檐下筑巢的现象,属于筑巢行为。“孔雀开屏”是指雄孔雀通过展开尾屏,向雌孔雀炫耀自己的美丽,以此吸引雌孔雀来进行交配属于求偶行为。故本题选D。

正确答案:A

解析:解析:蛋白质中含有肽键,使用双缩脲试剂检测蛋白质时主要是检测蛋白质中的肽键。故蛋白质均可与双缩脲试剂产生紫色反应,A项正确。蛋白质合成过程以mRNA为模板,tRN的功能是运输氨基酸,不是提供模板,B项错误。组成蛋白质的氨基酸的R基上可能有氨基或羧基,蛋白质也可能包含有多条肽链,所以不一定只有一个氨基、一个羧基,C项错误。分泌蛋白的合成需要内质网和高尔基体的参与,但并不是所有蛋白质的合成都需要,D项错误。

正确答案:C

解析:解析:大分子有机物进出细胞的方式主要是胞吞和胞吐,A项错误离子在逆浓度梯度下进出细胞的方式属于主动运输,需要消耗能量,B项错误。葡萄糖分子在顺浓度梯度下进出细胞需要载体,不需要能量,属于协助扩散,C项正确。水分子进出细胞属于渗透作用,与细胞内外溶液的浓度差有关。一般浓度差越大,水分子的运输速率越快,D项错误。

正确答案:B

解析:解析曲线A表示的化学反应消耗的能量多,反应不容易发生;曲线B表示的化学反应消耗的能量少,反应较容易发生。所以,曲线A表示无酶催化的化学反应,曲线B表示有酶催化的化学反应,A项错误。酶的作用是降低反应所需的活化能。E表示A、B两个化学反应消耗能量的差值,即酶降低的化学反应的活化能,B项正确。通过图示可知该反应的进行需要消耗能量,是一个吸能反应,需要水解ATP,C项错误。该结果只能说明酶能降低化学反应的活化能,不能说明酶的催化作用具有专一性,D项错误。

正确答案:A

解析:解析:有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段都是葡萄糖被分解为丙酮酸,在真核细胞中完全相同,A项错误。有氧呼吸过程中,丙酮酸最终氧化分解形成CO2和H2O,场所是线粒体在无氧呼吸过程中,丙酮酸被分解成酒精和二氧化碳或者是乳酸,场所是细胞质基质,B项正确。在有氧呼吸过程中,还原型辅酶参与有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜;在无氧呼吸过程中,还原型辅酶Ⅰ参与无氧呼吸第二阶段,场所是细胞质基质,C项正确。1mol葡萄糖经过有氧呼吸过程可产生38 mol ATP,经无氧呼吸产生2 mol ATP,D项正确。

正确答案:B

解析:解析:蓝藻细胞可以进行细胞呼吸,所以可以进行[H](还原态氢)的氧化,A项正确。蓝藻细胞属于原核细胞,没有成形的细胞核,不存在染色体,所以不会发生染色体变异,B项错误。蓝藻细胞内有光合色素及相关的酶,可以进行光合作用,能进行CO2的固定,C项正确。蓝藻细胞以二分裂方式进行繁殖,可以进行DNA的复制,D项正确。

正确答案:D

解析:解析:乙烯利是优质高效的植物生长调节剂,具有促进果实成熟的作用,A项正确。细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂、诱导芽的形成并促进其生长,B项正确。赤霉素能诱导a-粉酶的产生,促进种子萌发,C项正确。萘乙酸的主要作用是防止落花落果和形成无子果实,还能增强植物的抗旱涝、抗盐碱、抗倒伏能力。所以,用萘乙酸处理西瓜幼苗可以得到无子西瓜,用秋水仙素处理可以得到多倍体西瓜,D项错误。

正确答案:D

解析:解析:内分泌细胞产生的激素可以通过体液的传送,特异性地作用于靶细胞,A项正确胞间连丝是贯穿两个相邻的植物细胞的细胞壁,并连接两个原生质体的胞质丝,是高等植物细胞之间物质运输与信息传递的重要通道,B项正确。根据中心法则,DNA可以通过转录将遗传信息传递给RNA,RNA经翻译将遗传信息传递给蛋白质,C项正确。在生态系统中信息传递可以是双向的。在一条食物链中被捕食者能感知捕食者的气味做出应对策略,同样捕食者也能感知被捕食者的信息以进行捕杀,D项错误。

正确答案:C

解析:解析:制作果酒、果醋、腐乳和泡菜所使用的菌种分别为酵母菌(单细胞真菌)、醋酸杆菌(细菌)、毛霉(多细胞真菌)和乳酸菌(厌氧型细菌)。所以,在制作果酒和腐乳时用到的菌种是真菌,制作果醋和泡菜时用到的菌种是细菌。C项正确,A、B、D三项错误。

正确答案:A

解析:解析:环境容纳量是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量。图中所示数据不是连续的,不能确定瓢虫的环境容纳量,A项错误。样方法适用于植物和活动能力弱、活动范围小的动物、虫卵等,B项正确。棉蚜与瓢虫是捕食关系,据曲线可知,棉蚜与瓢虫种群数量相互影响,瓢虫的存在可以抑制棉蚜数量的增长,属于群落内部的负反馈调节,C项正确。瓢虫数量上升具有滞后性,等瓢虫数量增长时,棉蚜数量已经较多,故应在棉蚜发生初期及时进行人工防治以减小蚜虫对棉花的危害,D项正确。

正确答案:D

解析:解析:初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。例如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替。如在火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。该山坡原有的土壤条件基本保留,发生的演替属于次生演替,A项错误。优势物种指在一定区域占优势的物种具有较强的竞争力。竞争会改变不同阶段的优势物种,B项错误。森林阶段相对稳定,但随着时间的推移,仍然存在树种的更替和组成变化或出现不同的林型,即发生着演替,C项错误。垂直结构是群落在空间中的垂直分化或成层现象。植物因群落中的生态因子光的分布不均,由高到低分为乔木层、灌木层、草本层;动物分层主要是因群落中不同层次的食物和微环境不同。上述演替过程中,草本、灌木和乔木相继出现,群落的垂直结构变得复杂,D项正确。

正确答案:A

解析:解析:细胞分化的实质是基因的选择性表达造血干细胞经过细胞分化可形成白细胞,二者表达的遗传信息存在差异,A项正确。造血干细胞通过细胞分化的方式形成不同类型的血细胞,细胞分化具有不可逆性,B项错误动物细胞的细胞核具有全能性,而人体成熟的红细胞没有细胞核,不具有细胞的全能性,C项错误。人体成熟的红细胞无细胞核,是细胞分化的结果,D项错误。

正确答案:D

解析:解析:静息电位的产生与K+的外流有关,此时细胞膜电位为外正内负。受到刺激时,细胞膜对Na+的通透性增加,Na+内流,使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,表现为内正外负。把神经细胞浸浴在无Na+的等渗溶液中时,给予刺激时无Na内流,仍然表现为外正内负的静息电位,不能产生兴奋。故本题选D。

正确答案:A

解析:解析:红绿色盲为伴X染色体隐性遗传病,设致病基因为b父母色觉正常,则父亲一定不带致病基因,基因型为XY。若该孩子患红绿色盲,则母亲一定是携带者,基因型为Xb,且该孩子的基因型为X,出现异常的配子来自母亲而不是父亲,A项正确、B项错误。若孩子不患红绿色盲,其基因型为XXY或XXY则出现异常的配子可能来自父亲,也可能来自母亲,C、D两项错误。

正确答案:A

解析:解析:密码子是指mRNA上决定一个氨基酸的3个相邻的碱基。密码子直接决定翻译的起止和肽链中氨基酸的排列顺序。编码CFTR蛋白基因的模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白缺少一个苯丙氨酸。根据碱基互补配对原则,苯丙氨酸的密码子应该是UUU或UUC,A项错误。基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换因此,编码CTR蛋白基因中发生碱基缺失属于基因突变,B项正确。细胞中合成CFTR蛋白需经历转录和翻译两个过程其中转录过程形成了mRNA,翻译过程需要tNA、mrn、rNA参与,项正确。根据碱基互补配对原则,CFTR蛋白基因缺失碱基后转录形成的mRNA中缺失UUU或UUC,缺失的是尿嘧啶、胞嘧啶,可见是嘧啶比例降低,D项正确。

正确答案:C

解析:解析:细胞①中有同源染色体,姐妹染色单体分离,为有丝分裂后期。细胞②中同源染色体分离,为减数第一次分裂后期。细胞③的同源染色体没有配对,各染色体的着丝点整齐排列在赤道板上,为有丝分裂中期。细胞④中没有同源染色体,姐妹染色单体分离并移向细胞两极,为减数第二次分裂末期。据此可判断:细胞②中,等位基因随同源染色体的分开而分离,A项正确;细胞①和细胞③处于有丝分裂过程中,B项正确;细胞③和细胞④可能发生在同一个器官中,如精巢,C项错误;处于有丝分裂中期的细胞中,染色体、染色单体、DNA的数量之比为1:2:2,D项正确。

正确答案:B

解析:解析:共同进化导致生物多样性的形成,例如很多植食性昆虫和寄主植物的协同进化促进了昆虫多样性的增加,A项正确。生物进化的实质是种群的基因频率的明显改变,生殖隔离的产生标志着新物种的形成,B项错误。外来物种的入侵能使生物所处的环境发生改变,能改变生物进化的速率和方向,C项正确。地理隔离的实质是阻碍不同种群间基因的自由交流,D项正确。

正确答案:B

解析:解析经限制性内切酶切割后产生的黏性末端是可以进行碱基互补配对的。图中只有②④两个黏性末端可以进行碱基互补配对,合成一个完整的双链DNA所以,②④是由同一限制性内切酶切割而成的。

正确答案:B

解析:解析:概念图是组织和表征知识的工具,它包括众多的概念以及概念与命题之间的关系,每两个概念之间的关系通过连接线和连接线上的词表示。合作学习是指学生为了完成共同的任务,有明确的责任分工的互助性学习。STS教育探讨和揭示科学、技术和社会三者之间的复杂关系,研究科学、技术对社会产生的正负效应,其目的是要改变科学和技术分离,科学、技术和社会脱节的状态,使科学、术更好地造福于人类。探究式学习是指从学科领域或现实生活中选择和确立主题,在教学中创设类似于学术研究的情境,学生通过动手做、做中学,主动地发现问题、实验、操作、调查收集与处理信息、表达与交流等探索活动获得知识、培养能力、发展情感与态度,特别是发展探索精神与创新能力。本题强调的是教师鼓励学生交换资源,并和组内同伴进行讨论。该教师运用的教学策略是合作学习。

正确答案:C

解析:解析:在课程目标的解读上,阐述了学生需要具有较强的生物学操作技能、搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、批判性思维的能力、分析解决实际问题的能力以及交流与合作的能力。在题干中,针对教师给出的结论,学生提出了自己的疑问,这是一种对已有结论的批判,反映了该学生具有批判性思维的能力。故本题选C。

正确答案:A

解析:解析:高中生物课程目标包括知识目标能力目标、情感态度与价值观目标。知识目标要求学生获得生物科学和技术的基础知识,了解并关注这些知识在生活、生产和社会发展中的应用。能力目标要求学生初步学会生物科学探究的一般方法,具有较强的生物学实验的基本操作技能、搜集和处理信息的能力、获取新知识的能力、批判性思维的能力、分析和解决实际问题的能力以及交流与合作的能力情感态度与价值观目标则包括对科学的兴趣、科学态度、爱国主义情感和社会责任感、世界观和价值观等各方面。A项,制作“自由水和结合水相互转化”的物理模型可以培养学生的基本操作技能,属于能力目标。B项,“养成节约用水的好习惯”属于情感目标C项,“归纳出水的功能特点”目的是获得生物科学基础知识,属于知识目标。D项,“得出水的含量特征”属于知识目标。故本题选A。

正确答案:D

解析:解析:提问的类型一般包括六种:回忆提问、理解提问、运用提问、分析提问、综合提问和评价提问。运用提问是建立一个简单的问题情境让学生运用新获得的知识和回忆旧知识解决新问题。分析提问要求学生识别条件与原因,或者找出条件之间原因与结果之间的关系。教师需要不断给予指导提示和帮助。评价提问主要包括两方面,评价他人的观点和判断方法的优劣。回忆、理解和运用提问主要用于检查学生的知识,分析、综合与评价提问要求学生运用所学知识去面对问题。综上所述,根据题意判断,该提问要求学生用所学知识找出条件之间的关系,属于分析提问。故本题选D。

正确答案:B

解析:解析:根据题分析,教师避免对学生进行直接评判,有利于建立良好的师生关系,建立宽松的氛围;教师组织学生讨论实验方案,便于发挥学生的主体地位,促进学生思考;在此教学过程中,教师采用了相应的教学方式,认识到了学生的发展性特点,有利于过程性评价。

二、简答题(共2道题,每道题15.0分。)

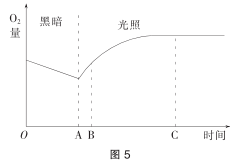

1、研究小组将某绿色植物置于密闭玻璃容器内,在适宜条件下,经黑暗和光照处理,测量容器内O2量的变化,结果如图5所示。 问题:(1)黑暗处理过程中,叶肉细胞可吸收容器中的O2,在 (填部位)上与 (填物质)结合生成水,同时释放出大量能量。(6分)(2)光照处理后,容器内O2含量发生变化,细胞内的物质含量也发生变化与B点相比,C点叶肉细胞内C3物质的合成速率 (填“上升”“下降”或“不变”),其根本原因是 (6分)(3)随光照时间延长,到达C点以后,容器内O2总量将不再发生改变,其原因是 (3)分。

研究小组将某绿色植物置于密闭玻璃容器内,在适宜条件下,经黑暗和光照处理,测量容器内O2量的变化,结果如图5所示。

问题:

(1)黑暗处理过程中,叶肉细胞可吸收容器中的O2,在 (填部位)上与 (填物质)结合生成水,同时释放出大量能量。(6分)

(2)光照处理后,容器内O2含量发生变化,细胞内的物质含量也发生变化与B点相比,C点叶肉细胞内C3物质的合成速率 (填“上升”“下降”或“不变”),其根本原因是 (6分)

(3)随光照时间延长,到达C点以后,容器内O2总量将不再发生改变,其原因是 (3)分。

正确答案:

解析:26.【答案】(1)线粒体内膜;[H(2)下降;随着光合作用的进行,密闭容器内CO2逐渐减少,光合速率逐渐降低(3)此时植物的光合作用速率等于呼吸作用速率解析:(1)植物处于暗环境中时,叶肉细胞只进行呼吸作用,O2参与有氧呼吸的第三阶段,即O2和[H]在线粒体内膜上反应生成水,并释放出大量能量。(2)由于该容器是一个密闭容器,C点对应的O2量大于B点,意味着BC段的光合作用速率大于呼吸作用速率,该段的CO2含量在不断下降,CO2和C反应生成C3的过程受到抑制,所以C点叶肉细胞中C3物质的合成速率下降。(3)C点以后,容器内O2量保持不变,这意味着O2产生量与消耗量相等,即光合作用速率与呼吸作用速率相等。

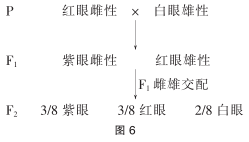

2、.野生型果蝇的眼色有红色、紫色和白色其遗传受两对等位基因A、a和B、b控制。当个体同时含有显性基因A和B时,表现为紫眼;当个体不含A基因时,表现为白眼;其他类型表现为红眼。现有两个纯合品系杂交,结果如图6 问题:(1)上述实验结果表明,野生型果蝇的眼色的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律;等位基因A、a位于 (填“常”或“X”)染色体上。(6分)(2)亲本白眼雄果蝇的基因型为 。(3分)(3)某小组以上述实验中果蝇为实验材料,试选择不同眼色的果蝇进行杂交,使杂交后代中白色果蝇只在雄性个体中出现。该小组实验 (填“能”或“不能”)成功,理由是 。(6分)

.野生型果蝇的眼色有红色、紫色和白色其遗传受两对等位基因A、a和B、b控制。当个体同时含有显性基因A和B时,表现为紫眼;当个体不含A基因时,表现为白眼;其他类型表现为红眼。现有两个纯合品系杂交,结果如图6

问题:

(1)上述实验结果表明,野生型果蝇的眼色的遗传 (填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律;等位基因A、a位于 (填“常”或“X”)染色体上。(6分)

(2)亲本白眼雄果蝇的基因型为 。(3分)

(3)某小组以上述实验中果蝇为实验材料,试选择不同眼色的果蝇进行杂交,使杂交后代中白色果蝇只在雄性个体中出现。该小组实验 (填“能”或“不能”)成功,理由是 。(6分)

正确答案:

解析:(1)遵循;常(2)(3)不能;白眼果蝇的基因型是aa_,而A、a基因位于常染色体上,其遗传与性别无关。解析:(1)由题意,果蝇眼色由两对等位基因控制,F2中表现型比是9:3:3:1的变形,所以遵循基因的自由组合定律。F1中出现紫眼果蝇,意味着亲代白眼果蝇中必定携带有B基因。如果A、a、B、b基因均位于常染色体上,则两个纯合亲本的基因型分别为AAb(红眼雌性)和aaBB(白眼雄性),则F1中只会有紫眼果蝇(AaBb)。所以,该假设不成立,必定有一对等位基因位于性染色体上。若A、a基因位于性染色体上则亲本的基因型分别为 bbxx和BBXY,则F1中的雌雄果蝇均为紫眼,F1只有紫眼雌果蝇和红眼雄果蝇相矛盾。所以,A、a基因必定位于常染色体上,B、b基因位于X染色体上。(2)由上一问的分析结果可知,因F中出现了紫眼雌果蝇,那么亲代中,红眼雌果蝇的基因型为 AAX,白眼雄果蝇的基因型为aaY(3)由题可知,白眼果蝇的基因型是a而根据分析已知A、a基因位于常染色体上,其遗传与性别无关,所以该小组的实验无法成功。

三、材料分析题(共2道题,每道题20.0分。)

1、(1)分析该教师结束本节课的特点。(8分)

(1)分析该教师结束本节课的特点。(8分)

正确答案:

解析:(1)结束技能是教师结束教学任务的方式,是通过归纳总结和转化升华,对学生所学的知识进行及时的系统化和巩固,使新知识有效地融入学生原有的知识结构中。该教师以诗歌作为结束的方式具有以下特点:①水到渠成,自然妥帖。该教师结束本节课方式恰当,小结精要,抓住了关键知识点。诗歌突出了重点,帮助学生强化所学知识,紧扣教学中心。②语言精美,激发学习。该教师用诗歌进行结课,式新颖,语言富有启发性和感染力,使教学更有深度,让学生的思维进入积极状态,主动地求索知识的真谛。③内外沟通,立意开拓。结课时教师没有局限于课堂中,而是与语文学科相结合。这样,结课既指导了课堂学习,又加强了学科联系,成为学生走向更广阔天地的推动力。④结构完整,首尾照应。该教师在结课时将零散的知识用诗歌的形式串联起来,形成完整的知识结构,做到首尾相连、前后照应,使课堂教学变得完美。

2、(1)分析该模拟实验教学存在的问题。(8分)

(1)分析该模拟实验教学存在的问题。(8分)

正确答案:

解析:(1)该模拟实验教学存在的问题有:①没有提供足够且合理的材料用具。教师只提供了黄豆,无法科学地完成该实验。该实验需要的材料用具可以是黄豆若干,大头针1枚,大小烧杯各1个。②发给各个组的黄豆数量各不相同,会影响后续实验结果的统计。对于该实验,为确保实验结果的科学性,每个小组的黄豆数量总数应该一致。③实验前没有让学生明确实验步骤以及注意事项。对于该实验,方法步骤如下:a从黄豆中取出50粒,用大头针扎眼,然后将所有豆子放入大烧杯中,充分搅拌,使两种豆子混合均匀。b.闭上眼睛抓豆子,每次从大烧杯中随机抓取一粒豆子,放入小烧杯中。依此方法,抓取豆子20次。(注意:一个一个抓,闭上眼睛随机抓更能减少误差)c.数一下小烧杯中共有多少粒扎眼的黄豆(a)d.假设纸包内的黄豆总数为x,写出x的表示式:x=e.重复测算3次,求平均值。(注意每做完一次,材料放回后要搅匀,然后再做下一次模拟实验)f数黄豆总数:将大烧杯中的豆子倒在桌上,数清共有多少粒黄豆。将步骤e中测出的平均值与这个数字做比较,看是否相近。g.计算各组数值的平均值x可将全班中每小组的计算结果综合起来,扩大样本范围,这样得出的实验数据更可能与实际值相符。④在实验的过程中,教师没有深入到小组中进行适当的指导。

四、教学设计题(共1道题,每道题30.0分。)

1、(1)设计基于学生活动的“反射”概念的教学过程。(20分)

(1)设计基于学生活动的“反射”概念的教学过程。(20分)

正确答案:

解析:(1)教学过程:(一)创设情境,导入新课教师组织学生进行缩手反射的游戏活动。随机找一名学生上讲台,双手背后站立。教师站在此学生后面,拿牙签示意给其他学生看,注意不让讲台上的那位学生看到。教师用牙签去轻扎这位学生的手,让其他学生观察现象,并提出问题:当老师用牙签扎他手的时候,他有什么反应?学生发表看法后,教师进行总结:我们把这种现象叫作缩手反射。教师讲解:神经元在受到刺激后会产生兴奋并把兴奋传递到其他神经元,于是各个神经元就连成了人体信息传递的网络系统。那么在人体信息感知的过程中,神经系统究竟是如何发生作用的呢?这个活动是在人体什么系统的调节下完成的呢?又是通过什么方式来调节的呢?由此引出新课。(二)新课展开,互动教学1提出概念,认识反射教师提问:刚才的台上同学的反应是缩手反射,究竟什么叫作反射呢?播放视频:手遇到烫的东西会回缩,物体在眼球前突然出现时会眨眼,婴儿膀胱里尿液多了会立刻排尿,人感受到寒冷时会打哆嗦的场景。提问:这些例子都是反射,你能通过这些活动概括出什么是反射吗?学生以小组形式开始讨论,教师进行引导得出结论在中枢神经系统的参与下,动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答就叫作反射。2师生互动,辨析概念教师讲解:缩手反射就是由于牙签扎手这个外界刺激,在人的神经系统的调控下,发生了把手缩回的这样一个有规律的反应。哪位同学能再举出一些例子来呢?学生积极讨论并回答。教师引导学生对老马识途、惊弓之鸟、杯弓蛇影等内容进行分析,重点突出中枢神经系统在接受到刺激的条件下做出的反应,如“温水煮青蛙”的现象,加深对“反射”概念的理解。3巩固概念,探究提升教师再次采用多媒体展示下列现象的图片,并让学生根据反射的定义判断下列现象中哪些可以称为反射,并简单说出原因。A.摆在窗台上的花草向外生长。(不是反射,花草是植物,没有中枢神经系统。只有动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答才叫作反射)B.草履虫对环境中温度的变化表现出趋热性(不是反射,草履虫没有神经系统,属于应激性)C.人一碰含羞草,它的叶子马上卷起。(不是反射,含羞草是植物,没有中枢神经系统。只有动物体或人体对内外环境变化做出的规律性应答才叫作反射)D.手偶然碰到火会迅速缩回。(是反射,在中枢神经系统的参与下,人体对火做出的规律性应答是缩手,叫作反射)最后组织学生进行膝跳反射的活动,加深对反射概念的理解。(三)小结作业教师提问反射的概念,重点强调中枢神经系统动物体或人体、规律性应答等关键词课后思考:大家知道了反射的概念,那么反射到底是如何完成的呢?课后搜集资料,下节课上分享。